■時間かせぎの資本本主義(ヴォルフガング・シュトレーク みすず書房 2013/2016)

久しぶりに世界の大きな動きを考えさせられる経済書に出会いました。

気になっていたことのいくつかの展望が開かれたような気がします。

このサイトのブックコーナーは、私の友人知人の著作の紹介なのですが、新たに私が読んで大きな示唆を受け、多くの人に読んでほしいと思う本の紹介をするコーナーをつくりました。

コモンズ書店のコーナーに書名だけを掲載していた時期もあったのですが、これからは少しずつ紹介記事を書いていくようにします。

このコーナーを新設する気になったのは、この歳になってようやく、読書の素晴らしさを知ったからですが、同時に、最近は本を読む人が少なくなってきていることが残念だからです。

そんなわけで、古い本が中心になるかもしれませんが、私の読書日記の意味も込めて、少しずつ書いていこうと思います。

|

最新の紹介書籍 001:「敗北を抱きしめて−第二次大戦後の日本人」 |

■「ティール組織」(フレデリック・ラルー 英治出版 原著2014/邦訳2018)

久しぶりに共感を持てる経営組織論を読みました。

フレデリック・ラルーの「ティール組織」(英治出版)です。

ケン・ウィルバーが推薦文を寄せているということを知って、読む気になりました。

ケン・ウィルバーは、トランス・パーソナル心理学の権威で、その著書は私には難解でしたが、魅力のあるものでした。

読みだして、まさに私がこの40年、考えていた企業論とつながっているのを感じました。

私が組織論に興味を持ったのは、チャールス・ライクの「緑色革命」(1970年)を読んで以来です。

その本を読んで、生き方に大きな軸ができました。

そして、組織論に実践的に取り組んだのは、会社時代のCIプロジェクトでした。

そのプロジェクトのおかげで、会社を辞めて、思っていた生き方の実践にはいりました。

そうした私の人生(なかなか理解してもらえませんでした)を肯定してくれたのが本書です。

人は自分が肯定されると、ついつい誰かに勧めたくなる。

そんなわけで、本書を紹介させてもらいます。

本書のテーマは、「人々の可能性をもっと引き出す組織」とはどういう組織かです。

人類がこれだけ進歩できたのは、人々が協働する媒体としての「組織」のおかげだと著者は言います。

その組織は、社会状況によって変化してきている。

言い換えれば、人類の歴史の段階に応じて、組織モデルは変化してきた。

そして、人類誕生から現在までの10万年にわたる組織パラダイムを検討したうえで、現在はまさに組織パラダイムが変わろうとしていると指摘します。

この200年にわたって人類の可能性を大きく引きだし、社会の進歩をもたらした組織パラダイムが、今や逆に人間の可能性を抑圧しだしているというのです。

つまり、近代を主導してきた「達成型組織」は限界に来ていて、新しい組織モデルの進化の時期に来ている。

現在の組織の状況をみれば、この指摘にはうなずけます。

本書の書名である「ティール組織」とは、「進化型組織」と翻訳されていますが、自主経営、全体性、存在目的を重視する独自の慣行をもつ生命体型組織のことです。

著者は、それこそが新しい時代の組織パラダイムだと提唱しています。

近代を主導してきた「達成型組織」は限界に来ていて、新しい組織モデルへの進化の時期に来ているというのです。

一時期、生命論的パラダイムやオートポイエーシス理論が流行した時に、自己組織性は次世代組織モデルのベースになりましたが、本書は、そうした演繹的な提唱ではなく、実際に元気に活動している12のパイオニア組織の、メンバーへのデプスインタビューも含めた詳細な調査を踏まえての帰納的、かつ実践的な提案なのです。

しかも、著者の視野は、単に企業組織だけにとどまっていません。

調査対象になっている組織の中には、最近日本でも話題になりだしたオランダの地域福祉に取り組むNPO「ビュートゾルフ」が含まれていますが、そこでの実践が詳しく紹介されています。

学校や病院なども含めて、まさに「新しい世界観」に基づいた組織論なのです。

組織を束ねる力の源泉を「恐れ」に基づく「支配」「統制」から、存在目的と全体性を踏まえた、信頼を基軸にした「個人」の自主経営。

これは、私が会社時代に構想していたことと同じです。

私は体系化はできませんでしたが、それがわかりやすい事例と共にモデル化されています。

経営の現場にいる人やこれから起業する人にはとても役立つ実践書でもありますが、生きる指針を与えてもらえる書でもあります。

内容に関しては本書の解説をしているブログなどがたくさんありますので、ネットでそれを検索して読んでください。

ここでは内容の紹介は省略します。

本書の原題は、“Reinventing Organization”ですが、このタイトルには会社を辞めた直後に雑誌に連載させてもらった「脱構築する企業経営」を思い出させられました。

読み直してみようかと思っています。

■「善い社会」(ロバート・N・ベラー他 みすず書房 原著1991/邦訳2000)

いまから30年程前にアメリカで出版された本です。

著者たちは、この本の前に「心の習慣」という本を書いていますが、それはアメリカ中産階級の人々 200人余りにインタビューをし、そこに現われた人生観や願望を読み解き、アメリカ社会の問題と課題を示唆した名著です。

そこでは、公共善に支えられていた社会が変質するなかで、「個人主義」が「ミーイズム」に堕していき、孤立化した人々は、不安や孤独からセラピーに助けを求める一方で、金銭に依存した生き方に追い込まれていくという状況が浮き掘りにされ、それに対して責任ある政治的・倫理的実践をともなう〈個人〉のヴィジョンが提示されていました。

いま改めて読むと、まさに今の日本社会を描いているようにも読めます。

本書は、その「心の習慣」の「続編」にあたる本ですが、私は昨年末、はじめて読みました。

私がずっと探し求めてきた生き方が具体的に語られていました。

もっと早く読めばよかったと思いました。

誰にも賛成してもらえなかったため最近では口にも出さないでいることを、著者たちが語ってくれているのも、とても元気づけられることでした。

もっと早く知っていたら、口を閉ざすこともなく、本書を薦めていたかもしれません。

最近、いささか厭世観に襲われていましたが、大きな元気をもらいました。

それで、30年も前の本ですが、あえてここで紹介させてもらうことにしたのです。

私がとりわけ共感したのは、「善い社会が不在であるとき、善い個人であることは困難である」という著者の言葉です。

言い換えれば、善い個人である前に、善い社会を目指さねばならない、ということです。

「善い社会」を実現するには、善い制度が不可欠であると著者は言います。

ちなみに、本書の副題は「道徳的エコロジーの制度論」です。

私は、このホームページや私のブログでもわかるように、思考の基底に、「システム・制度からの自立」を置いています。

システムに従うのではなく、システムを活かす生き方が、私の考えでした。

そのため、いささかシステムや制度を嫌悪する傾向が強いのです。

この本の著者たちは、システムや制度は私たちを制約するだけでなく支援もしている、といいます。

本書の序論のタイトルは「私たちは制度の中を生きる」です。

私は、制度(システム)を外部のものと捉えすぎていたことに気づきました。

制度(システム)は私たちと「共にある」。

人は一人では生きていけない以上、制度(システム)は私たちの外にあるものではなく、私たちそのものだと言い換えてもいいという、著者の指摘に自らの狭隘さに気づきました。

最後の章「結論」のタイトルは「民主主義とは注意を払うことである」です。

これもハッとさせられたメッセージです。

「私たちは、両親や小学校の先生から“Pay attention” (注意しなさい)と言われて育つ。人生においてこれは非常に大事なことである」と著者は書いています。

「注意」を払うことは、現実をありのままに見ることから始まるというのが著者たちの考えです。

民主主義の定義として、それは人々が大事な事柄に積極的に注意を払うような政治システムであると考えることもできるだろう、とさえ言うのです。

私が考えていることを、これほどわかりやすく言ってくれたことに感動しました。

私は、さまざまな人が話し合うことで社会はよくなると確信しています。

だから、デモに行くよりもサロンを大事にしています。

さらにお互いに気遣い合うこと、ケアしあうことが大事だと考えて生きています。

だから、自らをできるだけさらしだすように生きています。

そうした生き方の意味を説得力を持って語ることは私にはできませんが、本書は、そうしたことを、たくさんの事例と生きた言葉で語ってくれています。

お互いに信頼し、楽しく生き合うことが、経済にさえ有効だとも語ってくれています。

読み終えて、元気が出てきました。

というよりも、私が取り組んでいることのすべてが、みんなつながっていることを整理してもらったような気がします。

そして、「善い社会」こそが、私の目指していることだと気づかせてくれたのです。

今生では無理かもしれませんが、もう一度、輪廻転生した時に、「善い社会」が実現しているように、残された生を無駄にはしたくないと思ったのです。

そんなわけで、このコーナーで紹介させてもらったわけです。

高価な本ですが、たぶん図書館にはあるでしょう。

読んでもらえるとうれしいです。

感想を聴かせてもらえれば、もっとうれしいです。

もし読まれたら、湯島でおいしいコーヒーを用意しておきますので、ぜひご連絡ください。

コモンズ書店で購入

■時間かせぎの資本本主義(ヴォルフガング・シュトレーク みすず書房 2013/2016)

久しぶりに世界の大きな動きを考えさせられる経済書に出会いました。

気になっていたことのいくつかの展望が開かれたような気がします。

戦後資本主義の成長停滞を克服したかに見える、いわゆる新自由主義は実のところ、この危機を「解決」したのではなく、「先送り」してきたにすぎない、というのが本書のメッセージです。

そして、この先送りのために利用されたのが「貨幣」で「時間を買う」という手段だったと著者は言います。

シュトレークによれば、戦後経済が限界を示しだした1970年代以降、貨幣的手段を用いた時間かせぎがすでに3度にわたって繰り返されてきました。

最初は、国家による紙幣増刷(インフレ)。次が国債発行による債務国家への転換、つづいて国家債務の家計債務への付け替えともいうべき「クレジット資本主義」です。

それも2008年のリーマンショックにより破綻し、いまや国家を超えたインターナショナルな財政再建国家への移行過程にあると言う。

こうした4度にわたる貨幣マジックはその都度、経済危機を先延ばしにして政治危機の表面化を防いできたことは事実だとしても、それはもはや限界に達している、というのが著者の主張です。

そして、そうしたことが世界の質を変えてきています。

租税国家から債務国家への移行に伴い、社会的公平性を担ってきた国家機能の多くが、民営化に象徴されるように、次第に市場経済へと移ってきているのです。

事実上の国家主権の縮小過程が始まっているとも言えます。

市民によって統治され、租税国家として市民によって財政的に支えられている国家が、その財政的基盤を債権者の信頼に依存するようになるにつれて、債権者がいわば現代国家の第2の選挙民として登場してきます。

「国民」と並ぶ「市場の民(債権者)」が、国家のガヴァナンスに関わりだすというわけです。

これによって資本主義と民主主義の関係が新しい段階に入ると著者は指摘します。

「そこでは民主主義が市場を飼いならしているのではなく、逆に市場が民主主義を飼いなしている。これによって歴史的に新しい種類の制度構造が出現した」。

そして、「「市場」は人間に合わせるべきであり、その逆ではないというあたりまえの考え方が、今日ではとんでもない夢物語だと思われている」と言うのです。

資本主義と民主主義の両立の難しさについても、著者は言及しています。

ではどうすればいいか。

著者は直接的には言及していませんが、行間には著者のビジョンを感じます。

具体的な提案ももちろんあります。

たとえば、各国の通貨主権を回復です。

問題は、資本主義ではなく、民主主義なのかもしれません。

ちなみに、著者は債務国家がいかに富裕層に利するものであるかも語っています。

とても示唆に富む本です。

ぜひ多くの人に読んでもらいたいと思います。

なお、併せて、最近話題の「〈詐欺〉経済学原論」(天野統康 ヒカルランド)や「保守主義とは何か」(宇野重規 中公新書)も読まれると本書の理解も深まると思います。

コモンズ書店から購入

http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4622079267

■008:「相互扶助の経済」

(テツオ・ナジタ みすず書房 2009/2015)

久しぶりに、二宮尊徳に関する本を読みました。

尊徳に関するイメージは、たぶん学校教育のせいで、かなりゆがめられたものになっていますが、その考え方にはどこか魅かれるところがあります。

しかし、二宮尊徳に関する本も時々読みますが、ほとんどが退屈です。

どこかに違和感が残るのです。

その本は、翻訳出版された「相互扶助の経済」です。

著者はアメリカの日本政治思想史の研究者。

原書のタイトルは、“Ordinary Economies”。

訳しにくいですが、民衆の経済といった意味合いでしょうか。

私は、「相互扶助」という書名に魅かれて読みだしたのですが、予想以上に刺激的な本でした。

そのなかで、二宮尊徳の思想と実践が取り上げられています。

予想もしていなかったのですが、二宮尊徳に関して多くのことを学ばせてもらいました。

そして、「新しい経済」の基本が、「支え合い」にあるということも改めて確信できました。

もっとも、本書は二宮尊徳に関する本ではありません。

原題に示されている通り、民衆の生活を軸にした、もう一つの経済のあり方を語っている本です。

現在の経済は、金銭を軸にした経済(マネタリーエコノミクス)ですが、「経世済民」の原点に返って経済を考えようというのが本書の主張です。

マネタリーエコノミクスに代わるエコノミクスの本は、最近いろいろと出ているものの、どうも抽象的なものや部分的なものが多いのですが、

本書はそうした主張を整理するうえでもとても示唆に富んでいます。

というのも、本書で語られている「もう一つの経済」は、現在の問題を解決するための思考の産物ではなく、かつて民衆が育ててきた実績のある経済だからです。

言い換えれば、当然のことが、しかし実践活動として書かれているのです。

たとえば、貨幣の捉え方。

貨幣は、一人ひとりは弱い存在のためにいつ身に降りかかるかもしれない危機や緊急時を乗り越える仕組み。

貨幣を溜めこむのではなく流通させることが社会を動かす。

しかし、現在の社会においては、むしろ貨幣はその逆の存在になっているように思います。

貨幣は遍在ではなく偏在し、危機をもたらす凶器にさえなってきています。

時間の捉え方や自然との関係性なども語られています。

直線的で機械的な時間概念が、いかに私たちの暮らしを混乱させていくかも語られます。

仕事(労働)のあり方や契約の仕方に関しても示唆に富む指摘がたくさんあります。

私たちは、明治維新によって、前近代的な金融システムから合理的な金融システムに進化したと思いがちですが、

本書を読むと、むしろ講や無尽で集積されていた経済の仕組みが、近代資本主義の形成に利用されたということにも気づかされます。

著者は、講や無尽などの相互扶助の仕組みによるお金(価値)の蓄積がなかったならば、

日本の近代産業革命はどうなっていただろうか、と問いかけています。

こうした文脈の中で、二宮尊徳が語られているのです。

民衆が生み出した講にダイナミズムを与えたのが、尊徳によってはじめられた報徳運動だったというのです。

尊徳は、閉鎖的な時代において、相互扶助的な契約によって村々を結びつける可能性を開いたのです。

そして、報徳運動の軸になる、実践計画である「仕法」とその理論である「分度」、

そして相互扶助のための分かち合いである「推譲」が、いかに実践的なもので、いかに民衆の暮らしと社会の秩序を支えていたかが語られています。

そこには、経世済民のための「経済」、イリイチの言葉を使えば、サブシステンス・エコノミクスがある。

資本主義的近代化をめざす政府の官僚たちは、そういう民衆たちの生きた知恵を壊してしまったために、

次第に「経済」から「民を救済する」という意味が脱落していったのではないか。

いまにして思えば、私たちは、近代化の出発点において、経済の捉え方を間違ってしまったのかもしれません。

それが社会のあり方を規定し、おそらく現在の生きにくい状況へとつながっている。

尊徳は、近代の国家主義思想によって、勤勉な愛国主義者として利用されることになりますが、

その実像は、「自然に学び自然に帰ることを人生の目標とした、相互扶助コミュニティのリーダー」だったと著者は言います。

報徳運動もまた、明治政府によって、競争的資本主義の導入に利用されていきます。

民衆の立場に立っていた柳田国男でさえ、官僚時代には報徳運動の相互扶助思想が理解できなかったことも指摘されています。

ここでは本書のほんの一部を、それもかなり主観的にしか紹介できませんが、ともかくいろんなことに気づかされた本です。

ちなみに、原書が出版されたのが2009年。そして翻訳出版されたのが2015年。6年の遅れがあります。

そして残念ながら、本書は日本ではあまり話題にはなりませんでした。

私が本書を手にしたのは、たまたま「相互扶助」という言葉に魅かれたからです。

著者のテツオ・ナジタさんは、ハワイ出身の日系人2世で、アメリカの大学で教鞭をとっていた江戸時代の日本思想史研究者だそうです。

ジョン・ダワーの「敗北を抱きしめて」も、リチャード・ヴェルマーの「円の支配者」もそうでしたが、

欧米の研究者の著書から日本のことを教えられることは多いです。

知の深さが違うのでしょうか。

最後に少し長いですが、尊徳に関する文章を引用しておきます。

本書のテーマにとっては、横道の話ですが、学びの両義性を考えさせられる文章ですので。

しかし歴史とは皮肉なもので、言葉や、とりわけつくり上げられた学問は形骸的なものにすぎないと考えた尊徳が、

日本の青少年を動員しようとした近代国家に取りこまれてしまったのである。

書物を手にし薪を背負った少年聖人の姿は、官制教育による国家の教育思想統制とおなじ意味をもつようになった。

その一方で、人間の言葉によらないで、自然の身近で自然から直接に知識を独学で学ぶことの重要性をかれが強調したことは、背後にかすんでいった。

コモンズ書店から購入

http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4622078899

■007:「無意識の植民地主義」(野村浩也 御茶の水書房 2005)

自分の生き方が根底からガツンとやられてしまって、反応さえもできないほどの衝撃を受けた本です。

繰り返しが多いため、最後まで読むのが結構つらかったのですが、自らの無知に気づかせてくれた本です。

多くの日本人に読んでほしいと思い、このコーナーで取り上げました。

読んで楽しい本ではありませんが、自らの生き方を問い質してくれるかもしれません。

私は、自らのあまりの愚鈍さを思い知らされました。

週間報告にも書きましたが、10年以上前に出版されたこの本を知ったのは、最近、読んだ辺見庸と高橋哲哉の対談集「流砂のなかで」の高橋さんの発言です。

その対談では、辺見さんには少し失望しましたが、逆に高橋さんに刺激を受けました。

そして、その高橋さんに刺激を与えたという野村さんの本に興味を持ったのです。

読み始めて、すぐに野村さんのメッセージを理解しました。

要するに、私も含めて日本人は、植民者であるというのが野村さんのメッセージです。

野村さんは、この本でしつこすぎるほどに繰り返し指摘するので、途中で少し反感(と同情)さえ持ちましたが、何とか読み終えました。

この本は、岩波ブックレットくらいの分量の本にしたら、もう少し読者が増えて、共感も得えられたかもしれませんが、野村さんの情念はそれを許さなかったのでしょう。

いかにも冗長な本になっているのがとても残念です。

野村さんに言いたいこともありますが、野村さんの指摘には異論は全くありません。

つまり、私は植民者の生き方をしているのです。

いくつかの野村さんの指摘を引用します。

・ 日本人は、75%もの在日米軍専用基地を押しつけること、すなわち、沖縄人を搾取することが可能な植民地主義権力なのである。

・ 日本人が植民者と呼ばれたくなければ、沖縄人への搾取をやめることによって、植民者たる自身の現実を変革しなければならない。そのためには、沖縄から日本に基地を持ち帰らなければならない。

・ 日本人は、右から左まですべて、在日米軍基地の負担を沖縄人に押しつけることによって得られる利益を共有している。この利益を守るためのもっとも悪質な植民地主義言説こそ、沖縄から日本への米軍基地移転に反対するものではないか。

・ 「良心的日本人」とは、無意識的な偽善者であり、それを可能にしているのが、「わたしは基地を押しつけていない!」という愚鈍への逃避なのである。

・ 日米安保は、日本の米軍基地を沖縄に移転・集中させ、沖縄人に押しつけることによって維持されてきた。

これはほんの一部ですが、私には反論はできません。

その通りだからです。

そして、「沖縄から日本に基地を持ち帰らなければならない」という指摘には納得できます。

最近の世論調査では、日米安保に賛成する人は、9割近く、つまりほぼすべての日本人が日米安保条約に賛成だそうです。

日米安保条約や日米同盟に賛成しながら、沖縄辺野古基地反対などというのは、私には筋が通らないのですが、どうもほとんどの人はそうは思っていないようです。

そこに、植民者のご都合主義を感じます。

反省しなければいけません。

念のために言えば、私は日米安保維持反対ですが。

野村さんは、沖縄を「癒しの島」などと呼ぶ日本人にも手厳しいです。

実は、私も沖縄は「癒しの島」だなどと、思ってしまっていました。

日本人は、米軍基地を押しつけて沖縄人を戦争に荷担させ、沖縄を「悪魔の島」にする一方、自らの手は汚さず、平和を享受し、その上、沖縄は「癒しの島」などと言って、観光に来る。

その愚鈍さを、野村さんはそう非難します。

そして、なぜ沖縄を「観光産業立県」にしたかの意味を鋭く分析します。

とても説得力があり、ただただ自らの思いの浅さを恥じるのみです。

野村さんの指摘には、全くの異論もなく、自らを反省するしかありません。

しかし、野村さんは日本人を責めながらも、沖縄人もまだ植民主義の共犯者になっていることを認めています。

サイードやフランツ・ファノン、マルコムX、さらにはスピヴァックにまで言及しながら、ポストコロニアリズムについて、とてもわかりやすく諭してくれるのです。

そして注意深く読めば、日本と沖縄の関係は、アメリカと日本の関係に重なってきます。

つまり、日本人は沖縄に対しては愚鈍な植民者であり、アメリカに対しては、小賢しい共犯者になっているのです。

野村さんは、それを指摘しているのかもしれません。

そして本書が出版されたから10年以上経過したいま、日本の「沖縄化」が進んでいることは明らかです。

問題は、だとしたらどうしたらいいか、です。

その答えがまったくわからなくなってしまいました。

自分を生きてきたつもりが、私もまた、そうした状況から全く抜け出ていない。

それが、私が受けた衝撃です。

愚鈍な人生を生きてくると、そうなってしまうのかもしれません。

少しでも、そこから抜けでるように、改めて意識して生きようと思っています。

愚鈍であることを潔しとしない人には、ぜひお勧めです。

ただし、無力感に苛まれてしまう危険性はありますが。

http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4275003748

■006:「〈凡庸〉という悪魔」(藤井聡 晶文社 2015)

最近の社会状況や前回の「自発的隷従性」とのつながりで、今回は最近出版された本を紹介させてもらいます。

藤井聡さんの「〈凡庸〉という悪魔」です。

副題に「21世紀の全体主義」とあります。

ハンナ・アーレントの全体主義論を下敷きにしながら、現代日本社会の病理を具体的に解き明かしてくれています。

内容を一言で言えば、「思考停止」した「凡庸」な人々の増殖が、巨大な悪魔=「全体主義」を生む、

というのが、著者のメッセージですが、いかに私たちが、そういう意味での「凡庸な存在」になっているかを思い知らされる本です。

既に様々なところで取り上げられていますので、あえて紹介するまでもないと思っていましたが、

今回の「安保法制成立に伴う社会現象」を体験したいま、本書をもっと多くの人に読んでほしいと改めて思ったものですから、あえて取り上げることにしました。

全体主義、あるいはファシズムというと、多くの人はナチス・ドイツを思い出し、それはすでに克服された歴史のひとこまだと思うかもしれません。

しかし、藤井さんは、いままさに全体主義が世界を、そして日本社会を覆ってきていると言います。

藤井さんが定義する全体主義は、「とにかく全体(風潮)に従うべし」という考え方、およびそれに基づく社会現象です。

それは、言い換えれば自分では考えることのない「思考停止」した人間が増えてしまった社会です。

とすれば、間違いなくいまの社会は「全体主義社会」と言えると、私も思います。

とりわけ今回の「安保法制事件」の?末は、もはや戻れないところまできたのではないかと、思わせられました。

藤井さんは、「凡庸は罪である」として、人間である限り思考停止してはならないと厳しく主張します。

日本人の多くは、今やアイヒマンのような思考停止した凡庸の人に成り果てたとさえ言います。

しかも、それを具体的に説明してくれるのです。

まずは日本に横行する「いじめ問題」から入り、

最後にはいまだれもが時代の方向性だと思わされているグローバリゼーションを問題にするというように、

身近な社会から世界大の問題にまで、読者の視野を広げてくれます。

それらはみんなつながっているのです。

そして、その根幹にあるのは、新自由主義経済発想であることを明らかにしてくれます。

とても共感できます。

本書を読んで、自らもまた「思考停止した凡庸な人」であることに気づかされるでしょう。

そこで、思考を回復する人がいればいいのですが、

藤井さんは本書の最後で、辛辣にも、こう書いています。

少なくとも幾ばくかの日本国民が、オルテガの言う(死ななければなおらない)「ばか」という水準にまで、

その精神の昏睡状態、思考停止状態が至っておらず、

未だ人間の精神/こころを保持し続けているというわずかな希望を、ささやかながら願う他、ありません…。

藤井さんの願いを受けて、私も、人間の精神を失わずに、凡庸にはなるまいと、改めて思いました。

それはけっこう生きづらいことですが、生きている実感は味わえます。

ちなみに、藤井さんに文章に出てくるオルテガいう「ばか」ですが、

スペインの哲学者オルテガは、

「愚者は、自分を疑うということをしない。

つまり自分はきわめて分別に富んだ人間だと考えているわけで、

そこに、愚者が自らの愚かさの中に腰をすえ安住してしまい、うらやましいほど安閑としていられる理由がある。

(中略)

ばかは死ななければなおらないのであって、ばかには抜け道はないのだ」

と「大衆の反逆」に書いています。

心しなければいけません。

テーマの重さの割には、とても読みやすく、わかりやすい本です。

ぜひ「死ぬ前に」お読みください。

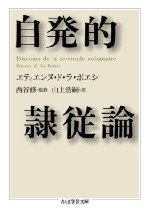

■005「自発的隷従論」(エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ ちくま学芸文庫 1200円)

今回は、16世紀半ばに、20歳にも届かない青年が書いた小論を選びました。

エティエンヌ・ド・ラ・ボエシの「自発的隷従論」。

一昨年(2013年)、ちくま学芸文庫から出版されました。

以前、ブログでも取り上げましたが、改めて、もう一度、紹介させてもらいます。

著者のボエシはフランスのモンテーニュの友人で、33歳で亡くなったそうです。

この論考をまとめたのは18歳の時だと言います。

書かれてから450年以上たつのに、まるで現代の私たちのことのように響いてきます。

たとえば、こんな記述があります。

庄政者には、立ち向かう必要はなく、うち負かす必要もない。

国民が隷従に合意しないかぎり、その者はみずから破滅するのだ。

なにかを奪う必要などない、

ただなにも与えなければよい。

国民が自分たちのためになにかをなすという手間も不要だ。

ただ自分のためにならないことをしないだけでよいのだ」。

したがって、民衆自身が、抑圧されるがままになっているどころか、あえてみずからを抑圧させているのである。

彼らは隷従をやめるだけで解放されるはずだ。

どうでしょうか。

圧政は、支配者のおこぼれにあずかる取り巻き連中が支え、民衆の自発的な隷従によって完成する。

いまの私たちのことを言われているような気がしませんか。

ボエシは、「人が支配し、人が支配される仕組み」の原理を語っているのです。

そしてボエシは、自発的隷従の習性は、幼児からの教育によって育まれるというのです。

言い換えれば、大人になるために、ほぼすべての人が経験するだろう過程の中で、身につけさせられるというわけです。

若者ならではの「発見」です。

こうして身についた隷従状況から逃れたいのであれば、それは簡単なことだ、とボエシは書いています。

「もう隷従はしないと決意せよ。するとあなたがたは自由の身だ」と言うのです。

そう簡単とも思えませんが、その気になれば、誰にでもできることという意味では簡単なことです。

さらに、ボエシは、圧政者(権力者)やそこに群がる人たちを哀れみます。

彼らの人生を評して、「生きていると呼べるだろうか。こんなふうに生きるよりも悲惨な状態があるだろうか」と言うのです。

そして、その生き方は、同時にまた、隷従者たちの人生でもあるといいます。

圧政者と隷従者は、共犯者なのです。

アーレントの「イエルサレムのアイヒマン」を思い出します。

いずれにしろ、権力は、それを認める人がいればこそ成り立っているというわけです。

まさに昨今の日本の政治状況そのものです。

国会デモに参加して、ボエシのような若者が、日本でも登場しだしたと思う一方で、しかし大方の大人たちは、相変わらず、思考停止のまま〈凡庸〉の罪を重ねている現実に、やりきれなさを感じています。

家畜的な生き方をしたくない人には、必読書です。

本書には、ボエシの小論のほか、含蓄の深い解説や論考が収載されています。

もし関心を持ったら、それも併せて読んでください。

薄い文庫本なのに1200円ですが、1200円どころではない大きな価値のある本です。

まあ隷従を好む人には、価値のない本ですが。

コモンズ書店から購入

■004:「ヴァイマル憲法とヒトラー」(岩波現代全書 池田浩士 2015)

今回は最近読んだ本を取り上げました。

池田浩士さんの『ヴァイマル憲法とヒトラー 戦後民主主義からファシズムへ』です。

副題の戦後民主主義からファシズムは、最近の日本の状況にも重なる話です。

著者の意図は、むしろ過去のドイツではなく、いまの日本にあるように感じました。

最後の章では、かなり具体的に、まさに今の安倍政権への批判とともに、私たち日本人の生き方が、辛辣に告発されています。

70年目の敗戦記念日を迎えるにあたり、一人でも多くの人に読んでほしいと思い、紹介させてもらうことにしました。

内容は読んでもらうしかないのですが、本書の紹介文にはこう書かれています。

第一次世界大戦後の戦後民主主義を体現するヴァイマル憲法下で、ヒトラーは人心を掌握し、 合法的に荒権を獲得した。

ドイツ国民を魅了したナチズムの本質を抉り出し、新たなファシズムの到来に警鐘を鳴らす。

まさに、そういう本です。

著者は、「ヒトラーとナチスが憲法を踏みにじっただけでなく、ドイツ国民がヴァイマル憲法を揉欄していたのです」と明言します。

その一因をドイツ国民のなかに深く根付いていた「臣民」の習性に見ます。

そして、日本の憲法もまた、そうした「臣民根性」が根底に持っているというのです。

しかも、その臣民根性は、いまなお脱却できていないことが示唆されています。

そうしたことが、具体的にわかりやすく書かれています。

敗戦40周年にあたって有名な演説をしたヴァイツゼッカー大統領も、厳しく告発されています。

しかし、著者が警鐘を鳴らす相手は言うまでもなく、私たち、現在の日本に生きている私たちです。

いまの日本の政府は、ヒトラーでさえできなかったことをやっていると指摘します。

そして、国民はそれを許している。

たとえば、こう言うのです。

あの破局的な原発事故にもかかわらず、原発の再稼働を強行するというような、

もしも政府が原発資本の利益よりも国民の安全と人権を尊重していれば到底できないようなことは、ヒトラーにはできませんでした。

これだけ取り出すと違和感があるかもしれませんが、本書を読めば、その違和感はなくなるかもしれません。

では私たちはどうすればいいのか。

著者は、日本国憲法第12条に、その答えがあると言います。

第12条の前半にはこう書かれています。

「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」。

つまり、私たち自身も憲法によって重い義務を課せられています。

憲法は、為政者だけに義務を与えているのではないのです。

私たちは、臣民ではなく、主権者なのですから。

私たちは、立ち止まり、見て、感じて考える、その感性をもつことが必要だ。

しかし、それはひとりではできない、共にある「他者」を必要とすると著者は書いています。

私もそういう思いで、湯島で毎週のようにカフェサロンをやっています。

それとともに、一人称自動詞で考え、言動するようにしています。

凡庸な悪を果たしたアイヒマンのような生き方にはなりたくありません。

本書で著者は、ハンナ・アーレントの「イスラエルのアイヒマン」を踏まえて、こう書いています。

アイヒマンは、凡庸だったから考えることができなかったのではなく、

考えなかったから凡庸になったのであり、

だからこそ何ひとつ加害意識をいだくことなくホロコーストの歯車となったのでしょう

考えなくなっては、人は生きていないも同然です。

一人でも多くの人の読んでほしいと思い、あえて新しい本ですが、取り上げさせてもらいました。

コモンズ書店から購入

■003:「砕かれた神」(岩波現代文庫 渡辺清 1982/2004)

前回に続いて、一人称自動詞で語られている本を選ばせてもらいました。

第二次世界大戦に出征し、生きて復員した兵士、渡辺清さんの手記です。

ちょっと長いですが、お許しください。

渡辺清さんはマリアナ,レイテ沖海戦に参加,昭和19年10月の戦艦武蔵の沈没に遭遇しましたが、奇跡的に生還しました。

天皇のためなら命を捨てることも厭わなかった人ですが、敗戦後の天皇の言動によって自らの不明に気づき、生き方を変えていきます。

この手記は、昭和20年9月から21年4月までのものですが、天皇に対する渡辺さんの思いが、見事に描き出されています。

それは同時に、自らの生き方への反省であり、当時の社会の動きへの鋭い問題提起でもあります。

天皇に対する限りない信仰と敬愛の念は、失望と怒りに変わっていくのが、生々しく伝わってきます。

渡辺さんはその後、日本戦没学生記念会(わだつみ会)の事務局長として活動します。

何冊かの著書も残されていますが、その生き方の出発点になった経緯が、本書に書かれています。

本書は「日記」のスタイルをとっていますが、昭和21年の4月21日の記事の一部を引用します。

(転居の手続きに行った)役場から帰ってすぐ天皇宛ての手紙を書いた。といっても内容は手紙というより、海軍にいる問、天皇から受けたことになっている金品の明細書のようなものだ。(中略)

昼すぎそれを郵便局から出す。金は為替にして同封した。端数を切り上げて4282円。金のほうの工面はきのう父に、これだけは上京してから働いて返すという条件で、4000円出してもらったので、それに自分の持ち金を足しまってまかなった。そのため手もとにはもう172円しか残っていないが、出がけにはまた汽車賃と当座の小遣いぐらいはもらえるだろうから、なんとかなるだろう。なくなったらその時はその時だ。とにかくこれでいくらか気持ちがさっぱりした。

内容は次のように認(したた)めた。

「私は昭和16年5月1日、志願し水兵としてアナタの海軍に入りました。兵籍番号は『横志水375246』です。以来、横須賀海兵団の新兵教育と、海軍砲術学校普通科練習生の7か月の陸上勤務を除いて、あとはアナタの降伏命令がでた昭和20年8月15日まで艦隊勤務についていましたが、8月30日、アナタの命により復員し、現在は百姓をしています。(中略)

私の海軍生活は4年3か月と29日ですが、そのあいだ私は軍人勅諭の精神を体し、忠実に兵士の本分を全うしてきました。戦場でもアナタのために一心に戦ってきたつもりです。それだけに降伏後のアナタには絶望しました。アナタの何もかもが信じられなくなりました。そこでアナタの兵士だったこれまでのつながりを断ちきるために、服役中アナタから受けた金品をお返ししたいと思います。

そして、俸給から提供を受けた食事代や支給された衣服などの費用を細かく計上しています。

その中には、恩賜の煙草一箱などまで入っています。

そして、こう書いています。

私がアナタの海軍に服役中、アナタから受けた金品のすべてです。総額4,281円05銭になりますので、端数を切りあげて4,282円円をここにお返しいたします。

お受け取りください。

私は、これでアナタにはもうなんの借りもありません。

なんという小気味よさ!

端数切り上げが、実にいい。

もっとも、渡辺さんは、天皇を非難しているだけではありません。

自らへの反省も、決して忘れてはいません。

1946年2月10日にこんな記述があります。

「天皇に欺されたというが、欺された君のほうに問題はなかったのか」、これは暮れに郁男にいわれたことだが、あれからおれは折ふしこのことを考えつめてきた。膠(にかわ)のように頭のひだにくらいついて離れなかったのである。(中略)

今日も一人長屋の中で炭俵を編みながらそのことを考えてみたが、ずっと縺(もつ)れにもつれていた問題の糸口をやっと掴んだような気がする。これまで自分のことは不問にして天皇だけを一方的に弾劾してきたのは誤りだったということに思いあたったのだ。

そして、どこに過ちがあったかを自問し、答えを見つけていきます。

その答えは、本書を読んでもらうとして、渡辺さんはこういうのです。

だがおれ自身がその戦争を讃美し、志願までしてそれに参加した人間だという事実は、それによってすこしも消されることはない。侵略の兵士の一人であったことには変わりはない。これだけは自分のほかどこにももって行きようのないものだ。自分の責任としておれ自身が負わなければならないものだ。したがって、知らなかった、欺されていた、ということは責任の弁解にはなっても、責任そのものの解消にはならない。知らずに欺されていたとすれば、まずそのように欺されていた自分自身にたいして責任があるのだと思う。

もし私たちが、渡辺さんのように誰かに騙されたとしたら、渡辺さんのように、きちんと責任をとることができるでしょうか。

30年以上前の本ですが、10年ほど前に文庫本で再刊されています。

奥さんが、解説を書いています。

■002:「チッソは私であった」(緒方正人 葦書房 2001)

私は、一人称自動詞で考え、行動することを、できるだけ心がけています。

そういう視点から、感動した本の1冊が、この本です。

自らの生き方を踏まえたメッセージには、力があります。

この本に関しては、ブログなどでも何回か書きましたが、やはりここにも残しておきたいと思います。

著者の緒方さんは水俣病患者の一人です。

国家や企業を相手にした水俣病訴訟でも中心的な役割を果たしていた人ですが、ある時、そこから抜けてしまいます。

なぜ抜けたのか。

緒方さんの見える世界が変わったのです。

長い引用になりますが、緒方さんはこう書いています。

今や人間社会の行状はおよそ全てが「チッソ化」し、地球的規模に拡大している。

自業自得とはいえ人類滅亡の危機のさ中にあって、必死の甦りを願わずにはいられない。

言葉にすればたったの3文字の水俣病に、人は恐れおののき、逃げ隠れし、狂わされて引き裂かれ、底知れぬ深い人間苦を味うことになった。

そこには、加害者と被害者のみならず、「人間とその社会総体の本質があますところなく暴露された」と考えている。

つまり「人間とは何か」という存在の根本、その意味を問いとして突きつけてきたのである。

私自身、その問いに打ちのめされて1985年に狂ったのである。

それは、「責任主体としての人間が、チッソにも政治、行政、社会のどこにもいない」ということであった。

そこにあったのは、システムとしてのチッソ、政治行政、社会にすぎなかった。

それは更に転じて、「私という存在の理由、絶対的根拠のなさ」を暴露したのである。

立場を入れ替えてみれば、私もまた欲望の価値構造の中で同じことをしたのではないか、

というかつてない逆転の戦慄に、私は奈落の底に突き落されるような衝撃を覚え狂った。

一体この自分とは何者か。どこから来てどこへゆくのか、である。

それまでの、加害者たちの責任を問う水俣病から自らの「人間の責任」が問われる水俣病へのどんでん返しが起きた。

そのとき初めて、「私もまたもう一人のチッソであった」ことを自らに認めたのである。

それは同時に、水俣病の怨念から解き放たれた瞬間でもあった。

そして、緒方さんは「命の尊さ、命の連なる世界に一緒に生きていこうという呼びかけが、水俣病事件の問いの核心ではないのか」と考えたのです。

緒方さんは、「苦海浄土」の著者の石牟礼道子さんと同じように、「魂に出会った」のです。そして、システムの世界を抜け出して、「命の本籍を探す旅」へと向かうのです。

そこまでの物語が、本書には生々しく語られています。

そして、それを通して、いまの社会が抱える本質的な問題を明らかにしてくれます。

たとえば、いのちのつながりを断ち切って、世界を壊しているのは、決して企業や会社だけではなくて、私たちの生活そのものだと緒方さんは言います。

だから。向き合う対象は、政治やしくみではなくて、自らの“魂”だというのです。

そして、「仕組み社会・システム社会の中で養殖されとる」ような私たちの生き方こそ、問われるべきだというのです。

しかも、緒方さんは自らの暮らしにおいて、それを実践しています。

テレビで観た緒方さんの漁師姿は、輝いていました。

私がこの本に出会ったのは、昨年末です。

最初に読んだのが、緒方さんの「常世の舟を漕ぎて」(世識書房)でした。

そしてこの本に出会ったのですが、以来、これはという人にはお勧めしています。

残念ながらまだこれといった反応がありません。

ぜひ多くの人に読んでいただきたく、紹介させてもらいました。

コモンズ書店から購入

■001:「敗北を抱きしめて−第二次大戦後の日本人」(ジョン・ダワー 岩波書店 1999/2004)

先日、テレビの報道特集で、ジョン・ダワーの警告というインタビュー番組を観ました。

早速に、ジョン・ダワーの著書を読みたくなり、読んだのがこの本です。

15年以上前の本ですが、当時話題になったベストセラーだったようです。

書名が、たぶん私の関心を呼ばなかったのだろうと思いますが、読んでいなかったことをとても反省しました。

最近になって、いろんな本で読んで知ったことが、本書にほぼすべて掲載されていたからです。

日本国憲法が、なんであんなに「美しくない日本語」「支離滅裂な日本語」なのかの理由もよくわかりました。

副題にあるように、第二次大戦後の日本人の状況が、たくさんの資料を踏めて、克明に書かれています。

ダワーは出版後数年して発表した論文でこう書いています。

1999年に私は、『敗北を抱さしめて』という本を出版した。

これは1945年8月から1952年4月にかけ、日本が主権を失い、米主導による連合国軍占領当局の東配下におかれた時期に魚点をあわせた本だった。

その書名でも副題でも、「アメリカによる日本占領」という言葉をつかうのは、意図的に避けた。

というのも、この時期の大多数の研究は、戦勝者の視点から対象にせまり、おびただしい英語文献をとおしておこなうものだったが、それは、最も私の関心をひくものではなかったからだ。

むしろ私は戦後の初期の歳月を、日本人の経験として、実地踏査してみたかった。

私は、アメリカ人の過度の影響を菅定するというかたちではなく、社会のあらゆる層における日本人を、自分たちの生活と社会を建てなおすにあたっての最高の行為主体であるととらえた。

ダワーの関心は、日本人の「民衆意識」がどう変わり、どう変わらなかったのか、です。

それによって、いまの日本(彼が描いた20年前の日本を超えて、まさに今の日本です)を読み解く視点を与えてくれているのです。

ジョン・ダワーはアメリカの歴史学者ですが、とても公平な視点をしっかりと保持しているのに好感が持てます。

そのせいでしょうか、いまなおダワーのメッセージは色あせては感じません。

なぜ日本人は、敗戦を機に大きく変わったのか。

なぜ日本人は、敗戦を自覚できなかったのか。

戦争放棄という夢のような理想が、なぜ実現し、70年も続いたのか。

しかし、それがなぜ、いま壊れようとしているのか。

日本の官僚制度はなぜこれほどまでに強靭なのか。

この本は、そのことをわかりやすく示唆してくれています。

それにして、日本の平和憲法が実現し、70年も続いてきたことは、さまざまな「偶然」が奇跡的に重なった、「僥倖」の結果でした。

それには、深い意味があるはずです。

にもかかわらず、その「奇跡」とも言える「僥倖」を、私たちはいま、手放そうとしています。

それでいいのか。

ダワーは、1999年に出版した、この本のなかでこう書いています。

近い将来、憲法の改正が現実になる可能性はある。

その場合も、憲法問題が現代日本における民衆の政治意識をうかがう恰好の材料であることに変わりはない。